En la literatura espiritual de la India, tanto en su poesía épica, su mitología, sus textos filosóficos, y en prácticamente todas las ramas del basto árbol del yoga, atraviesa una dualidad sobre el camino pertinente a la liberación.

Por un lado, el camino de la soledad y la renuncia y por el otro, la entrega a los placeres sensoriales. El objetivo es común: generar la experiencia de revelación de la divinidad. Mientras el camino ascético pretende una revelación interna, interiorizada, en soledad, el camino de los placeres, por su parte, plantea una experiencia hacia el exterior de ella misma, en la culminación iluminada de la vida cotidiana o en el éxtasis de sus prácticas. Lo importante de señalar es que en esos dos -aparentemente- extremos opuestos, se alberga la posibilidad de experimentar la totalidad del cosmos en la percepción limitada de la vida de seres humanos por igual.

Mucho se ha discutido, entonces, sobre si un conjunto de caminos ascéticos, que tampoco son unívocos y que han cambiado enormemente con el tiempo, son más accesibles o reales a la experiencia del practicante común de hoy en día. Que es en su mayoría un ciudadano cualquiera de cualquier ciudad, pueblo o región del mundo.

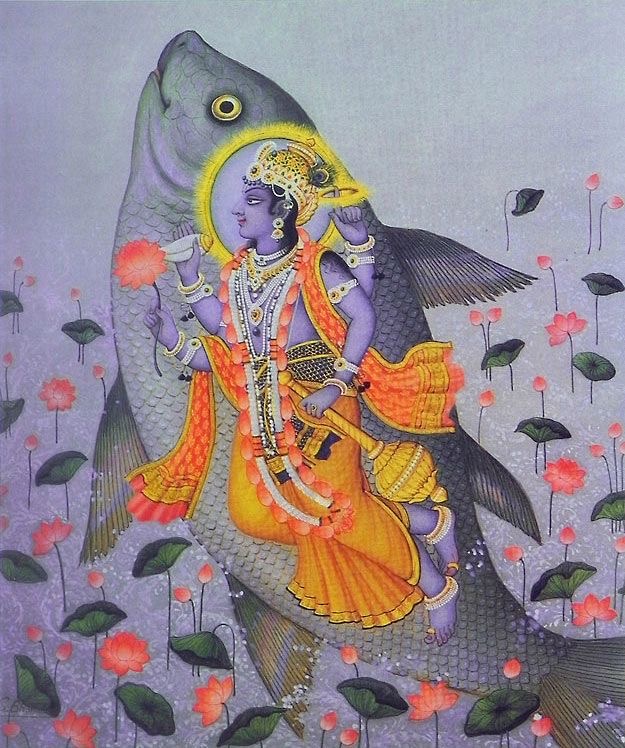

Las discusiones comienzan por lo más básico; que si en principio el ascetismo era una práctica para los varones exclusivamente; pero los mitos alrededor del ascetismo de Pārvatī o la devoción entregada de Sītā, (ambas figuras femeninas del hinduismo) o la tentación o incluso la entrega a los placeres carnales de Gorak y Matsyendra (ambos estudiantes y fundadores del yoga en la mitología) no dan pie a esto y parece más bien una cuestión del uso de algunos textos sánscritos por un conjunto de condiciones socio históricas que pusieron al yogasūtra, al sāṃkhya y al haṭhayogapradīpikā en una posición de privilegio con respecto a otras vertientes de nuestra amada sādhana.

Otra discusión gira en torno a si la renuncia verdadera no se puede hacer en las ciudades, por lo que algunos o varios planteamientos de la literatura antes mencionada no parecen realmente “encajar” con nuestra práctica. Algunos académicos hasta hablan de que el yogasūtra ni siquiera plantea la existencia de posturas físicas como nosotros las conocemos, más allá de la postura de meditación, y que éstas no existían en la época en que se escribió el texto. Y, por último, se argumenta que los términos para definir esa experiencia de la iluminación de cada rama se oponen, e incluso, que son antagónicos.

Claramente, este es un esquema muy amplio de una dualidad que tiene múltiples quiebres y dentro de éstos, infinidad de brotes de sabiduría filosófica. Sin embargo, a mí me parece que no pueden ser opuestos en su forma elemental, pues son las dos caras de una misma moneda.

El llamado Kayvalia de los sūtras, palabra que da nombre al último capítulo del texto de Patanjali, ha sido traducida como “aislamiento” o “liberación”; también como “puro”, “simple”, “perfecto en sí mismo”. Se le alude también como “soledad perfecta” o “aislamiento perfecto” y hace referencia a la libertad de estar completo, abstrayéndose de la atención de todo lo externo, en una “yoidad” infranqueable, lograda a través de mirar con los propios sentidos, muy adentro de unx, el propio interior; para descubrir que no hay tal individualidad, sino que somos fragmentación de una misma consciencia, manifestándose en seres diversos.

Esta forma de liberación es el poder último que se atiene en el camino descrito por Patanjali; el cual indica que a través de “concentración” en las funciones elementales del cuerpo, como la respiración, en silencio, soledad y quietud, desapegadx del cuerpx, nos sabemos Uno con esa conciencia suprema, entendida como Śiva, Viṣṇu, Brahmā y todo el panteón del Hinduismo, lo cual le otorga a la doctrina su carácter no dualista.

Mientras que otras tradiciones aluden al término Jīvanmukta, que refiere al alma individual liberada, inmersa en el mundo pero desapegada de el. Jīv, raíz que alude a estar vivo en este cuerpo y muktā, que tiene la misma raíz que Mokṣa, la libertad suprema mencionada en los sūtras, “muc” que significa “liberar”, y refiere a estar iluminado en vida.

El término significa poder actuar en el mundo, como persona de familia, trabajador o mujer, hombre, vagabundo, rey, mendigo o cualquiera, pero viviendo en un estado de conciencia que no se identifica con esa experiencia humana del todo, porque aunque tiene que jugar un rol en el mundo, permanece observándose, desde un ojo interno que es nada menos que toda la creación. El término, aún así, también se relaciona con el samapatti de los sūtras, que lo definen como la realización de nuestra verdadera y única forma de existencia como esa conciencia superior, por ello, no dualista también.

En esta época, es lógico, la vía posible a liberarnos a través de la práctica es aspirar al Jīvanmukta, pues la renuncia absoluta de la vida en sociedad no es el objetivo del practicante contemporáneo, por lo que podemos mostrar una preferencia conceptual por la palabra que no aparece en los sūtras. Sin embargo, nos han dicho que lo que aprendemos en nuestras clases en el shala es el camino de concentración trazado por Patanjali.

Los aforismos describen ocho pasos hacia la libertad absoluta del individuo que se entregue a la práctica del yoga. Donde las impresiones de su memoria, que constituyen a distintos niveles de profundidad el propio cuerpo, en el conjunto del cuerpo “físico” y el “sutil”, son los condicionamientos que nos atan al sufrimiento que implica vivir.

El camino a la liberación es, entonces, conocerlas a fondo para luego des identificarnos de ellas y por ende, que no nos dominen, logrando esa individualidad óptima del Kaivalya. Al final, a diferencia de otros textos y la razón por la que considero que los sūtras se erigieron como referente de la práctica, éste traza un mapa de nuestra forma de percibir el mundo, a través de la inevitable condición de nuestra carne y su experiencia. Mapa que se descubre en la experiencia del yoga.

El camino delineado por Patanjali empieza por la consciencia del cuerpo físico y va definiendo lo que los sūtras definen como “asmitā rūpa”, la forma de la consciencia individual. Así, para lograr estar “perfectos en nosotrxs mismxs” hace falta conocer nuestra herencia de acciones pasadas, la cual se manifiesta y habita en nuestro cuerpo, nuestras historias de vida, nuestro dolor, nuestro placer, nuestro deseo, nuestro miedo y todas nuestras pasiones y afectos.

Los yoga sūtras son un representación de la psique humana, y su culminación es adquirir el poder de conocerse profundamente.

Por ende, la condición de la renuncia, el estricto ascetismo y, sobre todo, el llamado “desprecio por el cuerpo” que se le atribuye a Patanjali no es una diferencia de esencia con las prácticas que pretenden que un individuo se ilumine en vida, o en el éxtasis del placer, pues el mismo desarrollo del libro plantea que en última instancia el aspirante a yogui debe usar su discernimiento para elegir el mejor camino. Sino que son, por así decirlo, una diferencia de especificidad.

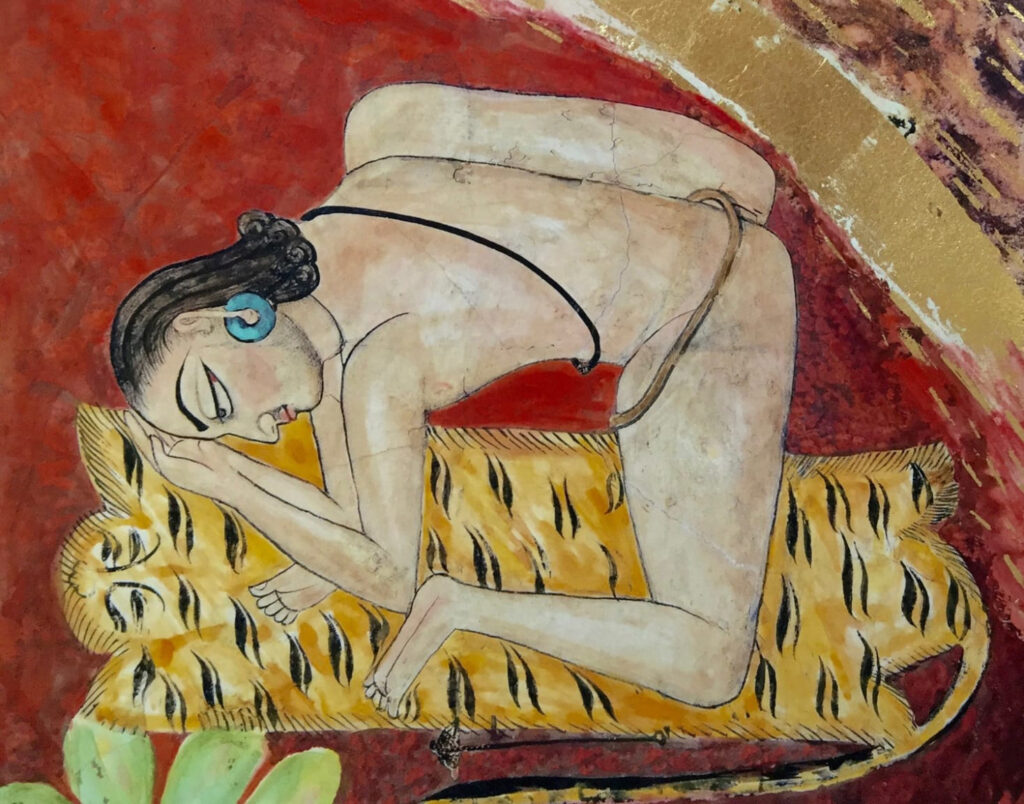

Hay distintas especies de yoguis, como la propia historia de Gorak narra. Algunos ascetas que viven para y dentro de sí mismos, en profunda concentración, desprendiéndose cognitivamente de las limitaciones de su cuerpo; y aquellos amantes que gozan el placer de estar vivos en la llama del amor carnal, la acción sobre el mundo, el rol social y todo lo que trae consigo. Y dentro de estos opuestos habita un espectro de posibilidades, las cuales se abrieron con el yoga contemporáneo.

En las sociedades en que vivimos, aún con todos los posibles reveses que podemos encontrar en los yogasūtras, hemos asido el sentido de lo que hacemos en el shala en las palabras escritas por Patanjali, y es tan limitado decir que es la única forma de yoga posible como que no nos sirve para nada, pues van generaciones que leen los sūtras y alumbran su experiencia en el tapete en sus conceptos y categorías.

Pienso que por una razón particular, si no es que muchísimas más que ahora mismo no mencionaré: porque ese tiempo dedicado a la práctica se experimenta como una desconexión o aislamiento de la estimulante vida exterior que implica la vida modernas.

Así, el shala es para los practicantes de las metrópolis un espacio de desconexión y aislamiento de las obligaciones laborales, las inquietudes personales, la exigencia del tiempo y el continuum del demandante ritmo de vida que el sistema económico nos impone. La práctica en sí misma es una cueva donde permitirnos, en una cultura que no lo premia ni lo promueve, estar en soledad y en silencio. Y, siendo sinceros, la posibilidad de desprenderse un poco de la rutina diaria es un deseo y un alivio que de otra manera sería difícil para el iniciado al yoga sin estos espacios. No por nada los maestros de yoga contemporáneo nos la pasamos refiriendo a la necesidad de sacar al yoga del tapete, para integrarlo a la vida cotidiana. Porque nadie de nosotros renuncia a la vida, sino que renunciamos por una hora o dos, frente a nuestrx maestrx, al rol de ser quienes somos en el mundo para Ser con nosotrxs en una experiencia profundamente personal. Aún cuando se practique en grupo, cada quien trae consigo a clase la carga de sí mismx, la cual, cuando se experimenta el yoga verdaderamente, comienza a dejar fuera, junto con sus zapatos. En un proceso paulatino hacia llevar ese silencio interior a su vida, saliendo de clase.

El estudio de la teoría, y específicamente de la dualidad entre la visión patanjalica y las varias visiones del tantrismo y otras particularidades de los caminos diversos del yoga, puede ayudarnos a comprendernos más en la medida en que juguemos con ellas, sacándolas de antagonismos. Porque parece que hoy día el camino es la renuncia temporal de un personaje o rol cotidiano para, con constancia y voluntad, llevar a ese practicante al mundo, en el rol que juega en sociedad. Iluminándolo.

Nos vemos en el shala para Ser juntxs.

Ram Ram

Imágenes:

- Adaptado de Matsya Avatar [Fotografía], Dolls of India (https://www.dollsofindia.com)

- Adaptado de Patanjali as avatar of Adi Sesh [Fotografía], Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org), CC BY 4.0

- Adaptado de Yogi Medium No. 99 [Fotografía], Katherine Virgils, (https://www.rebeccahossack.com)